Канал смеется

Хонтологическое исследование социально-политического контекста через современный ландшафт канала имени Москвы в г. Дубна.

Термин «призракология» («хонтология») был введен Жаком Деррида в работе «Призраки Маркса» (1993) для описания призрачного сейчас-бытийствования идеи коммунизма, рухнувшей в далеком прошлом, но продолжающей появляться, подобно привидению, в современное время.

Прошлое всегда присутствует в настоящем, но не в первоначальной своей форме, а в виде следа. А если мы говорим о прошлом, которое так отчаянно было устремлено в будущее («Социализм — наше будущее!»), и это будущее так и не наступило, то можно себе представить степень «неупокоенности» духа коммунизма, который по сей день ждет момента своего проявления.

В поиске следов прошлого я отправилась в современный наукоград, откуда берет свое начало Канал имени Москвы, к шлюзу № 1. Это решение не было заранее спланированным — скорее, оно было результатом долгого, почти навязчивого процесса. До начала поездки я и не подозревала, что окажусь именно там, но месяцами ранее на меня буквально «напрыгивали» упоминания о Канале: случайные заметки, фотографии, отрывки воспоминаний, сюжеты о гигантских скульптурах Ленина и Сталина, о таинственном тоннеле под шлюзом, о фильме Григория Александрова «Волга-Волга», снятом в честь открытия канала в 1937 году.

Сам фильм, как я позже узнала, был любимым у Сталина. Его весёлые песни и образы должны были закрепить в массовом сознании картину праздника, триумфа социалистического строительства, заслоняя закадровую реальность — страдания и смерть тысяч заключённых. Каждая новая деталь, которую я находила, всё теснее связывала это место с густой сетью исторических смыслов.

Моё первое знакомство с локацией состоялось заочно. Я изучала её по картам, текстам, архивным фотографиям и фильмам, словно собирала многослойный коллаж памяти. Пространство выстраивалось передо мной из кусочков: с одной стороны, как символ технического прогресса и индустриального пафоса 30-х годов, с другой — как место боли и несвободы. Оставалось только увидеть всё это своими глазами, соединить абстрактные сведения с реальной географией, пройтись ногами по тому маршруту, который пока существовал только в моей воображаемой карте.

И когда я отправилась в наукоград, к шлюзу № 1, у меня было ощущение, что я еду не просто к инженерному сооружению, а в точку, где прошлое всё ещё дышит и просачивается в настоящее. Как будто я еду навстречу не месту, а призраку истории, который сам позвал меня туда.

Точка отсчета Канала имени Москвы обросло мифами и зияющими лакунами, но есть и достоверные неоспоримые факты о случившемся прошлом и несостоявшемся светлом будущем этого места.

Канал имени Москвы (до 1947 года — канал Москва–Волга) был построен в 1937 году, по приказу Сталина, чтобы соединить Волгу с Москвой и снабдить обезвоженную столицу водой. Вода, изначально свободная и неподвластная, должна была быть подчинена плану, встроена в систему, превратиться из стихии в ресурс.

Стройка сопровождалась лозунгами: «Москва — порт пяти морей», «Напоить водой столицу», «Великая стройка социализма». Но, пожалуй, самым выразительным был призыв: «Заставим Волгу течь мимо Кремля!». В нём заключался вызов самой природе: человек, а точнее — государство, как вершина цивилизации, намеревалось «исправить её ошибку», перенаправить гигантскую реку, подчинив стихию идеологической необходимости.

Эти лозунги обозначали не просто инженерный проект — они противопоставляли цивилизацию и природу, человеческое и природное начало. Строительство канала стало актом демонстрации власти humanus над naturalis, символическим закреплением идеи, что природа — лишь сырьё для преобразования, а река может стать инструментом в руках государства.

С 1932 по 1937 годы, нечеловеческими усилиями — хотя в большей степени именно человеческими, жертвенными — была вырыта 128-километровая трасса глубиной 5,5 метров. Вдоль неё возникла инфраструктура: 8 гидроэлектростанций, 7 плотин, 5 насосных станций, цепь водохранилищ, мосты, а также циклопические монументы, превращавшие технический объект в арену идеологического спектакля.

И каждый из этих объектов был не только функциональным, но и символическим: плотина становилась знаком победы над стихией, насосная станция — метафорой «перекачивания» природных сил в цивилизацию, а монументы Ленина и Сталина — каменным подтверждением, что власть может увековечить себя наравне с великими реками.

Канал строился силами заключенных Дмитлага, который был основан в городе Дмитров в 1932 году специально под нужды этого «сверхъестественного» проекта. По сути, рабочие, возводившие этот канал, делали это против своей личной воли и не на идейном энтузиазме строительства великого будущего, они ежедневно боролись с природой за свое личное выживание.

Около полумиллиона заключенных, прошедших через строительство канала, трудились в невероятно тяжелых условиях за кусок хлеба и право встретить каждый новый день живым.

По официальным данным медучреждений при строительстве погибло 22 842 человека, по неофициальным — люди умирали не только в больницах, на и рабочих местах, от голода, истощения или будучи расстреляны.

Канал буквально построен «на костях», на всем его протяжении, включая Москву, имеются места стихийных захоронений, которые официально до сих пор не признаны таковыми.

Когда я ехала по Дмитровскому шоссе из Москвы в Дубну, меня не покидало ощущение, что канал сопровождает меня. Он протекал где-то рядом, почти параллельно дороге, как невидимый спутник, который не показывается напрямую, но даёт знать о своём присутствии.

Это присутствие было странным: канал не бросался в глаза, его русло скрывала протяжённая насыпь и густые заросли лесного откоса. Казалось, он нарочно прячется от взглядов проезжающих — застенчиво, но и упрямо, будто хранил свою тайну и не желал быть выставленным напоказ. В этой скрытности ощущалась особая поэтика: грандиозное инженерное сооружение, призванное демонстрировать власть человека над природой, со временем как будто само предпочло раствориться в ландшафте, стать невидимым, сокрытым.

В какой-то момент любопытство пересилило, и я остановилась на обочине. Сквозь чащу деревьев я пробиралась к воде, мне хотелось убедиться, что канал — не абстракция из карт, документов и историй, а реальность, которая течёт здесь и сейчас. И он действительно был там.

На официальном сайте Канала имени Москвы (https://kim-online.ru/page/ob-uchrezhdenii/istoriya) нет ни одного упоминания о том, что канал строился заключенными. Эти факты скрываются, как скелеты в шкафу прошлого, но от этого замалчивания они не перестают существовать, причем в прямом смысле. Канал стал не только водной артерией Москвы, но и коллективным стихийным кладбищем тысяч его невольных строителей. Их кости так и остались в насыпи плотин, в бетонных стенах шлюзов, в глубине лесных откосов. Люди, которых история предпочла не помнить, сами стали частью этого грандиозного сооружения.

Говорят, что по ночам туман на водохранилищах и канале густеет так, словно это дыхание тех, кто не вернулся со стройки. Души, не нашедшие упокоения, обитают вдоль его русла, в заброшенных бараках, у шлюзов, где вода шумит особенно гулко, и на просёлочных дорогах, ведущих к воде. Для одних — это мифы, страшилки, придуманные для усиления трагичности истории, но для других — ощущение, что канал хранит память не только в архивах и цифрах, а в самой своей сути.

Канал имени Москвы, который должен был символизировать мощь и будущее, на самом деле стал немым памятником тем, кто исчез безымянно. Он словно живой организм, у которого есть своя тень — и в этой тени навеки застыло прошлое, от которого невозможно отмахнуться.

17 апреля 1937 года — трасса канала была заполнена водой. 1 июля 1937 года строительство было окончено, 14 июля канал был торжественно открыт.

В том же 1937 году у начала Канала, в районе шлюза № 1, между его берегами возникла своеобразная арка власти, скульптурный дуэт, торжественно встречающий у входа в новую гидротехническую эпоху. На юго-восточной стороне был возведен монумент Сталину, гранитное воплощение властелина настоящего (если мы мысленно перенесемся в год открытия памятника). Напротив, на северном берегу, — Ленин, в роли окаменевшего пророка, чья тень из прошлого продолжала вести народ вперёд (или не вперед, а куда-то).

Эти фигуры, возвышающиеся на 37 метров от земли (высота 12-этажного здания) и весившие по 540 тонн каждая, словно гигантские часовые, стояли на страже нового пути. Их холодные каменные взгляды пересекались над гладью воды, превращая реку в сакральный коридор власти. Суда, проходящие через шлюз, будто попадали под молчаливый приговор истории: входи и подчиняйся.

Символика была очевидна: Ленин и Сталин, разделённые водой, но соединённые воображаемым диалогом, формировали миф о преемственности и неразрывности власти. Канал, повернувший течение Волги вспять, становился метафорой всей эпохи — когда природа и время должны были склониться перед волей человека и его идеологией.

Сталин недолго ликовал… Его каменный двойник, вознесённый над водами канала, оказался столь же уязвимым, как и сама легенда о «вожде народов». Летом 1959 года молния (думаете, это небесная кара?), ударила в плечо монумента, сдвинув один из гранитных блоков. Щель заделали, но эта трещина была «говорящей»: ещё при жизни памятника, но уже после смерти самого Сталина, его образ и репутация начали рассыпаться.

В конце 1961 года, когда хрущёвская кампания по развенчанию «культа личности» достигла апогея, судьба гигантской статуи была предрешена. Попытка взорвать её выглядела почти как метафора борьбы с самим прошлым: заложенные заряды не разрушили монумент, а лишь наклонили его, заставив нелепо замереть, словно он сопротивлялся. Камень оказался крепче идеологии, хотя сейчас в 2025 я уже думаю иначе. Лишь в феврале 1962 года удалось окончательно демонтировать колосса, оставив на месте молчаливый постамент.

Но на этом история не завершилась: гранитные блоки памятника не исчезли. Их переработали и использовали для возведения пяти других городских монументов. Каменное тело Сталина рассеялось, растворилось в новых формах, стало частью обезличенного городского ландшафта. Его бывшее величие теперь скрыто в безымянных постаментах, в плитах и фигурах, где никто не вспомнит о первоисточнике. Так прошлое было интегрировано в настоящее, но без имени, без голоса, без памяти.

Этот процесс символизировал особую судьбу советской истории: разрушить невозможно — можно лишь перераспределить, замаскировать, перенести из одного образа в другой.

Гранитные блоки, ещё недавно составлявшие фигуру «вождя народов», теперь встроены в другие городские скульптуры. Прохожие, гуляя мимо, наверняка не догадываются, что перед ними фрагменты монумента, который некогда возвышался над водной гладью и встречал суда своим тяжёлым каменным взглядом.

В этом есть парадокс: тоталитарная символика уходит с пьедестала, но продолжает жить в ином облике. Форма разрушена, имя забыто, но вещество прошлого, его суть и идея присутствует — а значит, оно всё ещё с нами.

Существует местная легенда, что голова Сталина после взрыва якобы была сброшена в воды канала и до сих пор покоится на его дне, как затонувший артефакт ушедшей эпохи. По другой версии, голова и другие обломки монумента провалились в 11-метровый пустотелый фундамент, оставив на поверхности пустое место, наполненное тревожным молчанием. Сегодня в Дубне сохранился лишь фрагмент постамента — массивный, осязаемый, свидетельствующий о грандиозности и монументальной амбиции.

В 2018 году группа жителей города предложила восстановить сталинский монумент, но работы ограничились установкой памятной таблички на месте бывшего памятника: «Здесь стоял памятник И. В. Сталину с 1937 г. по 1962 г.». Казалось, память о Сталине вновь была сведена к сухому факту, к нейтральному маркеру на карте.

И даже эта табличка на данный момент исчезла, оставив только цифровой след на интернет-картах, где место постамента обозначено как «Постамент снесенного памятника И. В. Сталину». Прошлое, таким образом, оказалось размытым: оно существует, но в обрывках, легендах и электронных отметках.

Тем временем Ленин на противоположном берегу остался стоять в одиночестве — каменный свидетель революционной истории, который пережил политические встряски. Он стал символом странной стабильности, выжившей среди пересмотра и вычищения прошлого. Страна прошла через ревизию своей истории, и некоторые фрагменты были избирательно удалены, словно их никогда и не существовало. А Ленин остался — немой, возвышающийся, но теперь уже в одиночестве, как напоминание о том, что прошлое невозможно полностью стереть, оно лишь меняет форму и контекст.

В этом противостоянии пустого фундамента Сталина и одинокого Ленина проявляется двойственная природа памяти: с одной стороны — стираемая, обезличиваемая, с другой — устойчивая, способная выстоять против времени и изменений. Канал, некогда арена их торжества, стал зеркалом этих изменений: вода продолжает течь, отражая пустоту и одиночество, а прошлое прячется в легендах, в фундаменте, в цифровых слоях памяти, но никуда не исчезает.

На подходе к постаменту Сталина меня встретили разрушенная каменная лестница, ведущая к небольшому скверу около памятника. Ступени, заросшие кустарником и травой, казались частью забытого мира, словно вход в затерянный в джунглях город‑храм из диснеевского «Маугли». Каждая трещина и скол камня, каждая пробивающаяся сквозь щели трава придавали этому месту ощущение древности и скрытой истории, будто время здесь остановилось.

Я поднималась по лестнице неспешно. В голове роились образы: наверху должно было ждать нечто грандиозное, монументальное, каменное и эпическое, величие которого соответствовало бы массивности блоков (всем этим метрам и тоннам), которые некогда составляли фигуру вождя. Тяжесть истории, заключённой в этих камнях, подпитывала моё воображение, и каждый шаг был одновременно физическим и ментальным путешествием к прошлому. И чем выше я поднималась, тем яснее ощущалась разница между созданным человеком и тем, что формируется само собой — свободной, живой природой.

В финале моего шествия по лестнице меня ждали дикие высокие заросли полевой травы, летающие над ними бабочки, пчелы, прочие мирно жужжащие насекомые — жизнь природы во всех ее витальных проявлениях и ярких красках.

Каменный постамент был спрятан в траве, мне даже пришлось поискать его основание. В этом неравном союзе руин и природы (природы тут побеждала) — я почувствовала странное умиротворение. Полуразрушенные ступени, рассыпающийся постамент, обломки прошлого — они уже не вызывали трепета и страха, а природа своим неукротимым присутствием напоминала: жизнь продолжается, даже если великие фигуры прошлого рассыпаны и забыты.

Я созерцательно бродила по останкам заросшего сквера, наблюдая за местными жителями, которые лениво загорали на ступенях, ведущих от постамента к воде Канала. Недалеко от ступеней плавала утка со своими утятами, мимо проходили баржи, туристические катера. Жизнь Канала била ключом. В этом месте прошлое уже перестало иметь власть над настоящим.

На другом берегу одиноко стояла скульптура Ленина — всё так же возвышаясь, но теперь уже в молчаливой изоляции. Монумент был установлен на рукотворном участке суши, который я мысленно назвала «островом Ленина». Этот маленький, отрезанный от городской суеты участок (с одной стороны омываемый Каналом имени Москвы, с другой — Волгой) создавал впечатление уединенного места отшельника.

Казалось, что Ленин — не просто скульптура, он изгнанник, заточенный в камень. Он, подобно Наполеону на острове Святой Елены, отправлен в ссылку. Наполеон оказался на острове Святой Елены из-за поражения в Стодневной войне и решения британских властей сослать его в максимально удаленное от Европы место, опасаясь его возвращения к власти и повторения революционных выступлений. В отличие от Наполеона, заточение которого завершилось в день его смерти, Ленин отбывает здесь свой срок послежизненно.

Замысел моей прогулки заключался в том, чтобы мысленно и физически соединить две точки на карте: постамент памятника Сталину и монументальную скульптуру Ленина. Мне хотелось создать невидимую линию, пройтись по времени и пространству, соединяя эти фигуры из прошлого с настоящим. Этот маршрут был одновременно географическим и символическим: шаг за шагом, метр за метром я исследовала не только пространство города, но и его историческую память, её следы, оставшиеся в камне, траве, воде, воздухе.

Памятник Ленину и постамент памятника Сталину разделяет 350 метров воды. Чтобы пройти от Сталина к Ленину пешком по суше, раньше можно было воспользоваться тоннелем под шлюзом № 1, общее расстояние пути — 2 км. На картах эта дорога до сих пор значится как Дмитровское шоссе, я решила ее исследовать, предварительно расспросив, как туда пройти и рабочий ли этот подводный переход. Кто-то говорил, что тоннель действующий, кто-то уверял, что он закрыт уже несколько лет.

Я шла от постамента через дикорастущий лес, где местные жители периодически устраивают стихийные пикники, заросшие гаражи и заброшенные дачи с поваленными деревьями на участках и тропинках, огибая территорию шлюза, которая закрыта от любопытных глаз кирпичным забором с колючей проволокой.

Наконец я вышла к асфальтированной дороге, перекрытой шлагбаумом. Въезд был запрещен для машин, но пешеходам, по-видимому, позволялось проходить, и я шла дальше. Вдоль дороги все указатели и знаки подсказывали, что я на верном пути, что впереди — тоннель, скрытый за изгибами и спусками шоссе. Дорога петляла вниз, словно серпантин, и с каждым поворотом мое любопытство множилось. Я шла в предвкушении, но не имея ни малейшего представления, что ждет за следующим поворотом.

В конце пути я подошла к закрытым воротам с маленьким навесным замком. Вот так невзрачно, тихо, скромно прерывалась проезжая часть с гордым названием «шоссе». Я склонилась и заглянула в щель между створками — и моему взгляду открылся каменный коридор, залитый мерцающим светом, отражавшимся от стен. Груды камней, разрозненные обломки и пыль на полу создавали впечатление заброшенности, но оно хранило дыхание прошлого, эхо шагов тех, кто когда-то его строил или охранял.

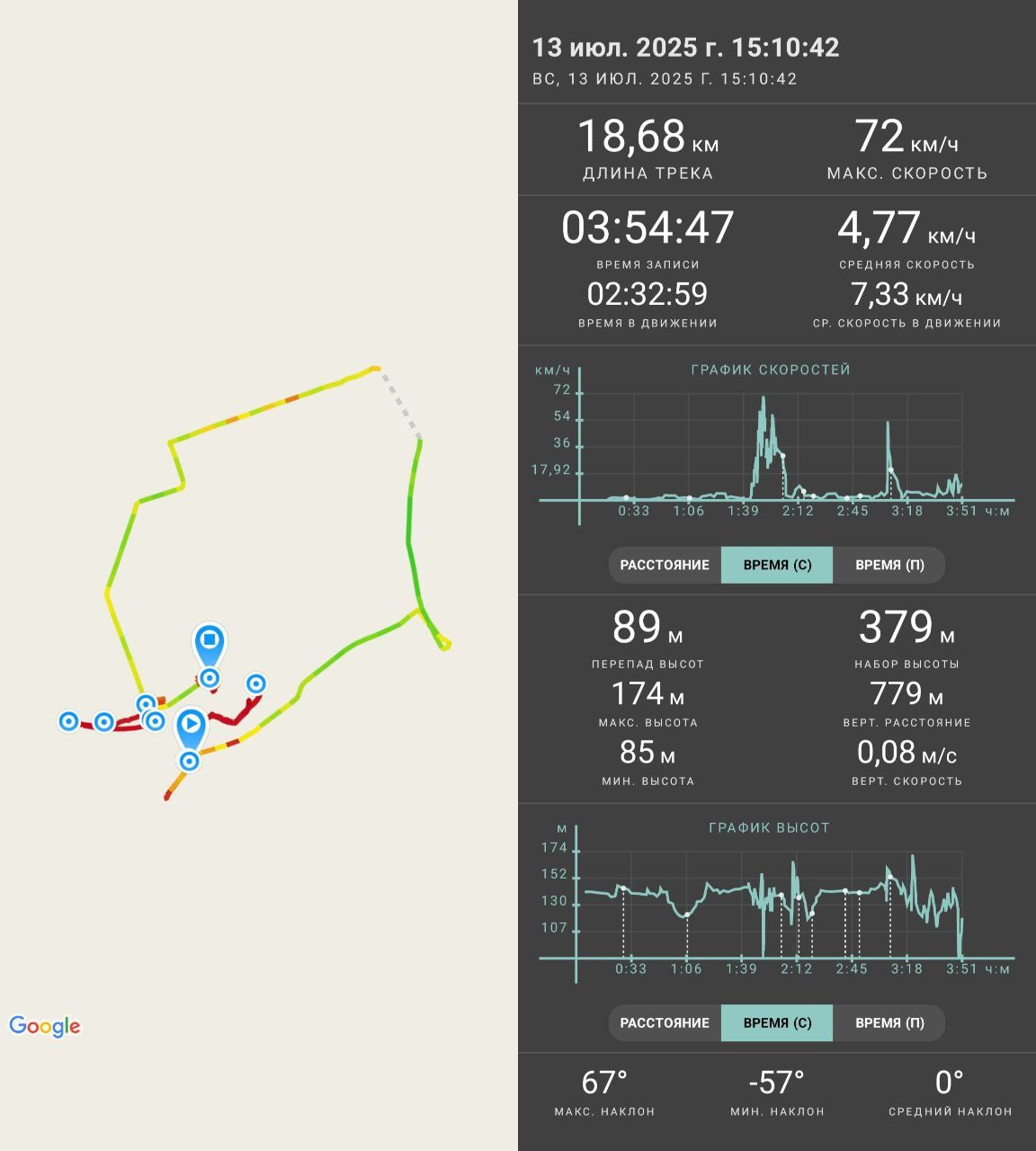

Зайдя в тупик, я перепроложила маршрут, и вместо 2 километров навигатор выстроил путь почти в 18 км. Я решила пересесть на авто, чтобы продолжить свой путь.

Дорога на машине заняла 20 минут. На «остров Ленина» ведет Дмитровское шоссе, которое пересекает Волгу. На входе в сквер установлен мемориальный камень в память о жертвах, связанных со строительством Канала имени Москвы — сдержанный, тихий, но очень выразительный знак человеческой цены.

Бытует миф, что этот мемориал изготовлен из отсеченной каменной головы Сталина. В этом есть своя символическая логика: разрушение монумента и трансформация его частей в знак памяти о тех, кто погиб, превращает жест власти в акт покаяния. Камень, некогда возведённый в честь диктатора, обретает новую функцию — теперь он напоминает о потерянных жизнях, словно сатисфакция, завершающая очередной цикл истории.

Пройдя сквозь туевую аллею, я наконец увидела мощную каменную спину Ленина. Подойти к монументу можно только сзади — так задумано авторами скульптурного ансамбля, и этот замысел создаёт странное ощущение дистанции между человеком и скульптурой. 37-метровая фигура возвышалась за высокими деревьями, которые со временем вполне могли бы перерасти её, природа постепенно заберет себе пространство и будет доминировать над человеческими символами.

Мне было даже неловко подкрадываться к революционеру сзади, нарушая негласный этикет истории. Аллея, по которой я шла, была ухожена: клумбы с яркими цветами, аккуратно подстриженные газоны, фонари. Здесь не было ощущения заброшенности, как у Сталина — кто-то явно заботился о месте, поддерживая порядок.

Контраст был очевиден: у Сталина всё пронизано разрухой и торжеством природы, которая медленно поглощала руины, а здесь — напротив, человек сохранял порядок, аккуратно вписывая монумент в окружающий ландшафт. Ленин не казался забытым; напротив, он выглядел как фигура, до сих пор почитаемая.

Я обошла скульптуру, чтобы увидеть, куда направлен взор Ленина. Его поза казалась застывшей в моменте движения — он не стоял неподвижно, но и не шел уверенно вперед. В этом застывшем жесте было что-то промежуточное, как будто автор хотел зафиксировать саму нерешимость времени: Ленин застыл в переходе, в вечном шаге между прошлым и будущим.

Его взгляд был устремлён на противоположный берег, туда, где когда-то возвышался монумент Сталину. Но теперь там лишь постамент, обрывки легенд и память, скрытая в зарослях. Уже 63 года Ленин смотрит в пустоту, в символическое отсутствие того, кто был его «преемником» и «оппонентом» одновременно. Эта пустота становится частью композиции: невидимый диалог продолжается, даже если один из собеседников исчез.

Рядом с монументом я почувствовала резкую несоразмерность человеческого масштаба и гигантской фигуры Ленина. Казалось, он не просто выше деревьев и зданий — он вообще не принадлежит миру смертных. Передо мной возвышался каменный идол, напоминающий античного бога или колосса, созданного не для того, чтобы его понимали люди, а чтобы они мерили себя по нему и ощущали свою ничтожность.

Пространство вокруг переставало быть антропоцентричным: в этой точке человек не является центром мира. Центр смещался к каменному изваянию, к его холодному, неподвижному присутствию. Всё живое — люди, птицы, ветер, вода канала — лишь фон для одного вечного объекта.

Посетителей у Ленина было заметно больше. Основное занятие большинства сводилось к поиску выгодной точки съёмки: каждый пытался поймать удачный ракурс, чтобы оказаться в одном кадре с монументом во весь рост, а эта задача не из лёгких.

Если у подножия бывшего сталинского монумента я видела скорее местных — людей в купальниках и шортах, пришедших к воде позагорать, искупаться, поболтать, прожить обычный летний день, — то здесь преобладали опрятно одетые туристы. Они приезжали целенаправленно, чтобы «отметиться» рядом с фигурой, которая в прошлом была объектом культа, а теперь стала символической точкой на карте, «обязательным местом» в маршруте.

Разница в публике подчёркивала различие в восприятии двух пространств: Сталинский постамент — это территория повседневности, где память о прошлом растворилась в бытовых практиках отдыха; Ленинский монумент — это территория символа, ещё удерживающая статус культурной значимости. И потому у Ленина не столько отдыхают, сколько совершают своеобразное паломничество, фиксируя своё присутствие рядом с этим колоссом при помощи камеры — современного инструмента памяти.

Я почти ничего не фотографировала, просто наблюдала и думала о том, как несостоявшееся прошлое проникает в настоящее в новых, порой искажённых формах, словно отражение в кривом зеркале, но при этом только увеличиваясь в масштабах.

Культ Сталина был формально разрушен: его памятник демонтирован, образ вычеркнут из официальной памяти (кадры с монументом Сталину были вырезаны из фильма «Волга — Волга»), каменный доппельгангер — уничтожен. Однако разрушение физического тела не равносильно смерти идеи. По мнению Платона, идея не умирает: она принадлежит вечному миру сущностей, откуда может возвращаться в мир материи в новых оболочки, снова и снова обретая плоть.

Сталинская идея, изгнанная из видимого, материального пространства, отступила в «мир идей» — туда, где всё сохраняется в чистом и неизменном виде. И именно это делает её особенно живучей. Камень можно раздробить, бронзу переплавить, документы сжечь, но сама сущность, прообраз, продолжает существовать в умопостигаемой сфере, ожидая нового воплощения.

Я задумалась: может быть, всякий демонтаж и разрушение — лишь акт временного изгнания, попытка отсрочить, но не окончательно прервать возвращение. Уничтожая монументы, мы не убиваем идею, а только освобождаем её для следующей метаморфозы. В этом смысле постамент без статуи или табличка на месте снесённого памятника — не конец истории, а пауза, молчаливое ожидание, которое рано или поздно прервётся.

И если Платон был прав, то сталинская идея может обрести новые материальные формы — не обязательно в виде гранитных памятников, но в политических жестах, социальных практиках, риторике, в самой структуре власти. Идея ищет тело, и каждый новый исторический цикл становится шансом для её реинкарнации.

С этими мыслями я завершала свою прогулку, в которой было место неожиданным и спонтанным открытиям.

Я думала, как назвать свой проект, который изначально планировала воплотить в видео-формате. Я искала интересные факты, связанные со строительством канала, которые могли бы вдохновить меня на художественное решение, и наткнулась на целый пласт культурных артефактов — песни, написанные в годы стройки для поднятия рабочего духа заключенных каналоармейцев.

Меня заинтересовали названия музыкальных композиций: марш «Волга-Москва», увертюра «На штурм трассы», и особенно — фокстрот «Канал смеется». Этот последний образ показался парадоксальным и пронзительным. Фокстрот — парный бальный танец, основанный на ритме и шаге, в нём есть лёгкость, игра и даже флирт. Иронично, что вокруг каторжного труда создается музыкальная форма, призванная вызвать улыбку и ощущение праздника. Канал «смеется» там, где люди страдали и умирали. И Канал действительно соединяет две фигуры прошлого — Ленина и Сталина, стоящих на его берегах, словно партнёры по странному историческому танцу. Между ними, в пространстве воды, течёт время, отражающее и поглощающее их каменные образы. И если услышать эхо того фокстрота, Канал будто и правда смеётся — смеётся над ними обоими, над их претензией на вечность.

Что это за смех? Возможно, он зловещий, напоминающий о миллионах загубленных жизней, а, возможно, победный и освобождающий — ведь природа и время в конечном счете побеждают любой культ, любой монумент. Вода смеется потому, что ей все равно, кто стоит на ее берегах: Ленин, Сталин или кто-то другой. Канал смеётся — над властью, над смертью, над самими попытками людей навсегда оставить себя в камне и в истории.