Александра Михайлова:

Катя, привет! Спасибо, что согласилась на интервью. Расскажи, пожалуйста, сколько заявок на сегодняшний момент на Красненькую биеннале ты получила?

Екатерина Васильева:

Опен-колл у нас уже закончился. Я люблю честно говорить. Заявок 110. С одной стороны, это много, больше, чем обычно на Красненькую. Это самое большое количество заявок, которые я получала. А с другой стороны, мне кажется, что это такое знаковое событие, по моему мнению, о котором знает достаточное количество людей, и я не понимаю, почему так мало.

А. М.

Среди участников какой процент тех, кто уже участвовал, кто постоянно участвует и сколько новых художников?

К.В.

В этом году много новых людей для меня. И всегда есть, конечно, костяк тех людей, которые участвуют в 3 или 4 или даже 5 раз. В 5 раз — их немного, но такие тоже есть.

А. М.

Такие завсегдатаи.

К.В.

Да, которые любят Красненькую, для которых это важно. И люди делают всегда что-то новое. И это меня очень, конечно, вдохновляет, когда я вижу, что человек не стоит на месте, все время пытается экспериментировать. И ему нравится эта среда, эта обстановка. Я думаю, что важная составляющая Красненькой — возможность пообщаться с близкими по духу людьми, с которыми, возможно, год не виделся. И потом, как будто вы не расставались никогда. Поэтому в процентном соотношении, наверное, 50 на 50, а может быть, и перевешивает в пользу новых в этом году. Но это классная тенденция. Потому что свежая кровь, Саша.

У нас не будет никакой эволюции, если у нас не будет новых участников. Это должно быть так в любых образовательных программах, выставочных программах. Должны быть новые люди, со свежими идеями.

А.М.

А с чего всё началось? Вот как пришла тебе в голову мысль, что на заброшенной речке в промзоне, где существует свой мир, можно организовать…

К. В.

Жители специальной территории, я бы сказала. Свои задачи территория решает. Там можно ловить рыбу, делать шашлыки, пользоваться гаражами. То есть у нее свои задачи.

А.М.

И тут приходит толпа художников…

К.В.

Я не знаю, знаешь ли ты эту историю, мне кажется, я всем рассказываю ее на прогулках, но повторюсь, что я училась в Школе нового искусства, я прошла по опен-коллу. Это был 20-й год, и организовывала эту образовательную программу «Пушкинская-10» совместно со школой современного искусства Пайдея. Программа подразумевала, что мы будем общаться на тему взаимодействия между собой, паблик-арта, каких-то низовых инициатив, городских практик, стрит-арта. Мы учились, и потом куратором я выбрала Сашу Белова. И когда я подумала про тему, я хотела поработать с Красненькой, потому что я там жила с подросткового возраста на Казакова. И я давно хотела сделать маршрут-прогулку по Красненькой, чтобы человек дошел до конца, до залива и, если может, вернулся назад и описал прогулку визуально или текстово. И Саша сказал: Почему бы тебе не сделать Красненькую биеннале на примере Канонерской биеннале? Был такой экологический фестиваль, он два или три раза проходил на Канонерке. Его Саша Белов делал вместе с Катей Михатовой. Это совершенно другое было взаимодействие, нежели у нас. Но я сказала: о, да, давай попробуем сделать. В итоге осталась организатором я, хотя изначально мы с Сашей хотели это сделать. Потому что я работала в туризме, и, как я шучу, я «закрывала самолеты», и здесь я тоже начала «закрывать самолеты» из 50-ти, а потом и 70-ти участников.

Одна из прогулок для Первой Красненькой, лето 2021

Одна из прогулок для Первой Красненькой, лето 2021

А.М.

А есть кто-то, кого ты не берешь на Красненькую? Были ли за эти пять лет пять «Красненьких» участники, которых ты по каким-то причинам не допустила до участия?

К. В.

Именно на Красненькой я не токсична и толерантна. Я не возьму, только если есть какие-то серьезные причины. Но не беру, конечно, кого-то. И получается, в этот раз я не беру больше всего людей, поскольку заявок уже 110. Я не беру, если может случиться какой-то конфликт по отношению к природе, к этой территории, потому что человек не понимает материала, с которым можно работать, если художник не понимает, что его работа для галереи, и она не будет в этом пространстве видна, читаема, с ней не будут зрители взаимодействовать, или если не понимает, как с темой работать, как её прочитать. То есть когда явно очень сильное непопадание. То есть, несколько аспектов темы и пространство. Я даю шанс очень многим людям. Я всегда переписываюсь, уточняю какие-то моменты, пытаюсь от них услышать, что, может быть, они подумают и предложат еще что-то. Но я не вступаю в переписку, если сразу вижу, что там вообще никакого потенциала нет. Например, какие-то очень абстрактные вещи, или, например, слишком, не хочу сказать слово «провокационные» — они не провокационные, — но бывают неуместные какие-то вещи. Мне кажется, что я уже очень хорошо понимаю территорию. И мне кажется, на пятой Красненькой я более строга, но опять же по причине большего количества заявок — приходится выбирать. В любом случае, мне кажется, я могла бы и 200 человек взять, если бы там были прям знаешь, супер-прекрасные работы, идеи, от которых мои глаза зажигаются, от чего мне становится самой интересно, от чего воодушевляюсь. А если я этого не чувствую, если чувствую равнодушие, или я понимаю, что это уже было, или это не будет видно зрителю, то зачем тогда это делать? Ну вот так, Саша.

А. М.

Вот в анонсе есть фраза, что, скорее всего, это будет последняя биеннале. Правильно я поняла?

К. В.

Да, во второй публикации я написала, что, может быть, Красненьких больше не будет. Мысль такая, конечно, есть. Первая — по причине того, что усталость все-таки есть. Очень много ресурсов тратится, бесконечное количество. Это же низовая инициатива. И финансово — это мои вложения, и вложения участников, и всё это, конечно, очень интересно, но очень сильно выматывает. И каждый раз ожидаешь, что это нужно людям, и всегда есть всё равно какое-то разочарование, что могло было быть больше заявок, могло бы больше зрителей быть, каких-то публикаций, отзывов. Но всё равно это получается такая вещь в себе, несмотря на то, что про Красненькую знают, ее все равно знает ограниченное количество людей. Может быть, у нас, правда, сейчас в современном искусстве вообще всё — вещь в себе. Хотя я планировала делать тома Красненьких, но есть пока только один том. Может быть нужно было больше рекламировать, но это как будто, мне кажется, неуместно в ввиду особенностей места. В общем, есть разные нюансы. Я думаю, что, чтобы не терять эту прекрасную инициативу, для людей, которые ее каждый год ждут, имеет смысл перевести ее в другой формат, оставить только биеннале. Потому что «анти-биеннале» как раз появились, потому что это было феерично, всем так понравилось, что хотелось сделать и на следующий год. И мы делали. Может быть, это будет ценнее тогда. Вечно ничего не будет. Все когда-нибудь заканчивается. Потому что удивительно, если мы вообще говорим про кураторскую практику, «Оранжерею» помнишь?

А.М.

Да.

К.В.

На эту выставку было подано 250 заявок, в жизни такого не было! И я удивилась. Думаю, почему? Потому что там было написано, что доставка и отправка оплачиваются? Это вложение было от Кирилла, моего соорганизатора. Это повлияло на такое количество заявок? Тема менее сложная — оранжерея, — проще думать, какой-то природный контекст сразу играет в голове, проще сообразить. Больше художественных было, конечно, работ. Больше классических работ было. Это всё очень, конечно, интересно.

И вот эта свобода здесь, на Красненькой, такой эксперимент и открытое пространство, у людей вызывает какое-то всё равно сопротивление из-за усилий, которые нужно приложить.

А.М.

Мне кажется, тут вкупе. Всё, что ты назвала, важно. И пространство, и медиум, если ты, например, классический художник, а таких большинство, как ни крути. Как встроиться в это пространство, особенно если выходишь за рамки бюджета — это достаточно сложная история, тем более по нынешним меркам. Всё, что ты называла, работает или не работает в данном случае. Для меня Красненькая ценна именно как сообщество людей, которые там, несмотря ни на что, собираются, даже если они ничего не делают. Они всё равно приходят, и есть ощущение какого-то вневременного сообщества людей, с которыми комфортно. Но я понимаю, что для тебя как куратора, конечно, есть какие-то свои цели, задачи, и прекрасно понимаю, насколько это сложно на такой локации, с таким большим количеством участников, все организовать.

К.В.

Да, нужно держать все в голове, чтобы ни у кого не было конфликтов, чтобы все были довольны. Поэтому у меня очень четко все продумано, как ты знаешь. Максимально открытые таблички, наше взаимодействие, зумы, обсуждения. Важно понимание художника, где твоя работа, и что ты за нее ответственен. Мы все в одной связке, и я себя даже здесь больше называю организатором, а не куратором, потому что я только советую. У меня нет какого-то строгого тоталитарного контроля, я максимально стремлюсь, чтобы на «Красненькой» все почувствовали себя не только художниками, но кураторами. Территория большая, но люди дерутся за деревья, как ты помнишь.

А.М.

Я была свидетелем. Это была очень странная ситуация!

К.В.

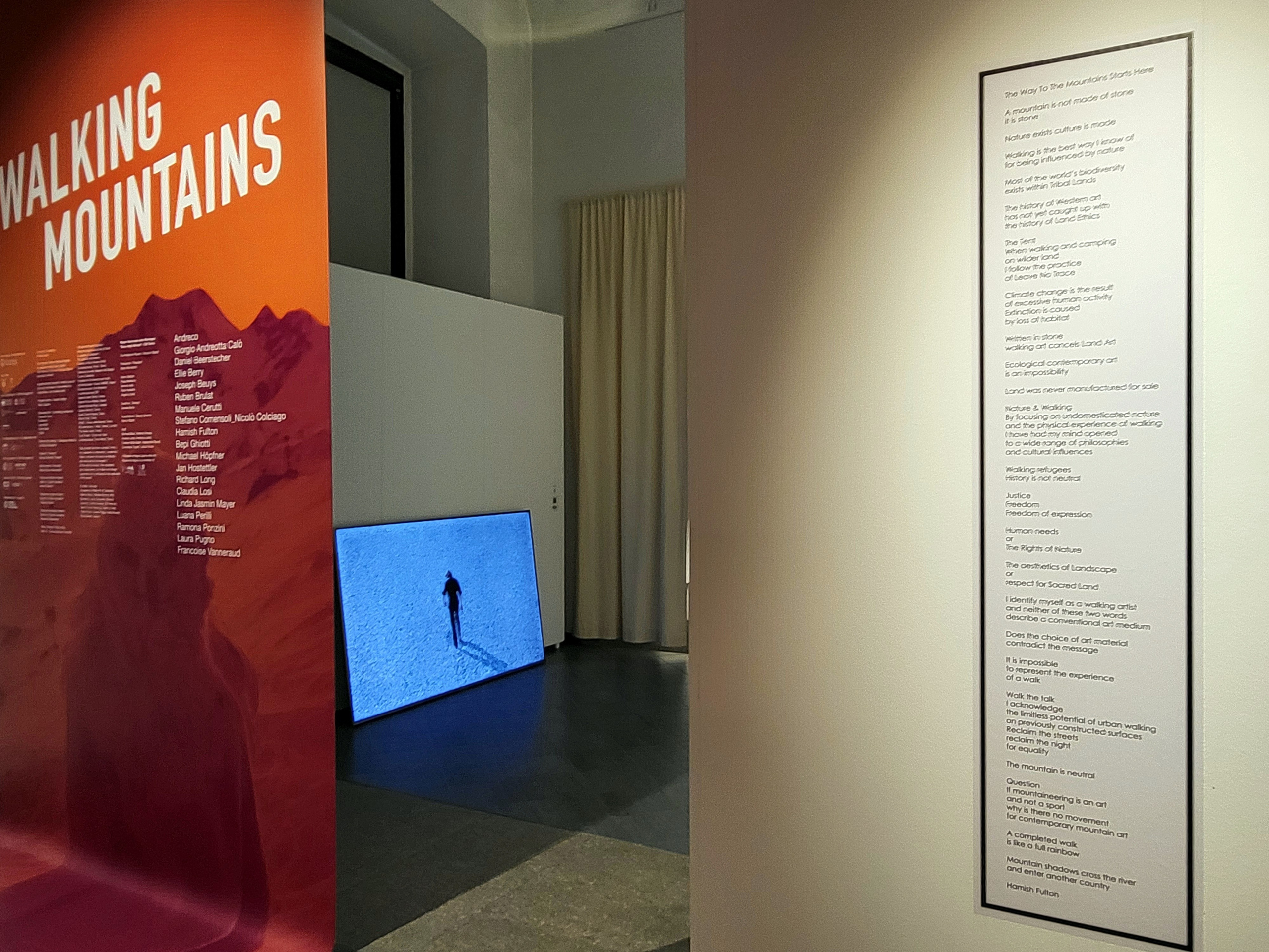

Про «Клетку» забывают, а в этой Красненькой как раз про «Клетку» много людей вспомнило, и сейчас возникает вопрос, как это все тоже урегулировать, потому что некоторые работы как раз только там и можно показать, или какие-то перформативные практики. Чтобы это всё работало, чтобы эта система работала, чтобы все знали, чтобы все всё сделали, чтобы пришли зрители, чтобы мы не оставили там после себя пожарище и пепелище — да, здесь именно такая организаторская работа, конечно, больше. Ну, а кураторскую я включила больше, конечно, при отборе. Ну, как я уже сказала, заявок было больше. И второй момент — я стала очень много выставок ездить, смотреть в Европе за последние 2 года, самообразовываться. Многие вещи по-другому зазвучали для меня как куратора.

Клетка, лето 2021

Клетка, лето 2021

А.М.

А как ты, как куратор, будешь двигаться дальше? В каком направлении? Что бы тебе хотелось в своей практике развивать дальше, а от чего отказаться?

К.В.

Ой, Саша, это сложный вопрос, потому что, получается, четыре с половиной года я работаю как куратор. 4, 5 года — это много. Началось все с «Fifteen» (это самая маленькая галерея), потом ДК «Газа», «Красненькие» и еще другие выставки: «Парадная», PROGRAFIKA, «Кудыкина гора». В основном это получается выставки-маршруты, мне нравится выстраивать что-то и по нему следовать. Есть точка входа, точка выхода, причинно-следственные связи, всегда есть какая-то тема. А еще в Апатитах, да, персональная выставка Яны Васильевой. И получается, что за четыре с половиной года их было достаточно. Понятно, что это не какие-то музеи, это странные пространства. Это все маршруты: в санатории в Апатитах было четыре пространства, на «Кудыкиной горе» — 2 километра, на Красненькой 2 раза по 5 км. Галерея «Fifteen», PROGRAFIKA, где ты как раз участвовала, «Оранжерея» — пролеты 7-ми этажей, он-лайн выставки на WALL, квартирную выставку мы делали… То есть, это все нестандартные локации. Да, если делать, то мне интересно делать нестандартное что-то. Просто в одной комнате… Тот, кто предлагает эту комнату, должен доверять мне, чтобы я там могла что-то сотворить, а не просто поставить или повесить. Мне интересны какие-то нестандартные решения во всех смыслах этого слова. Мне важно также, кто меня приглашает, зачем меня приглашают и насколько мне доверяют. Остальные вещи мне не очень понятны. Есть новое предложение, когда уже будет оформление, я поделюсь им. Получается, самое интересное — испытать себя на прочность и посмотреть, как художники на это реагируют. Я работаю только с художниками, мне интересен именно этот диалог.

А.М.

Мы как-то с тобой разговаривали о том, что сейчас появилась Ассоциация Резиденций, и ты говорила о том, что не будешь туда вступать. Ты осознанно идёшь по этому автономному пути. С чего он начался, почему, на чём он зиждется?

К.В.

С 2016 года я делаю образовательные программы, и я начала не с школ каких-то, куда меня позже пригласили, а с того, что я сама запустила свои программы и стала набирать людей. Потому что это была альтернатива, это было необычно. Я делилась не только теорией всегда, а еще и практическим опытом, потому что я сама изначально фотограф и художник. И у меня очень междисциплинарный подход ко всему. Мне нравятся такие люди, как Дягилев, которые смогли объединить и синтезировать все свои знания. Я как-то привыкла самостоятельно работать. В туризме я проработала 10 почти лет. Понятно, что там есть директор, но мне всегда доверяли. Я сама понимала, что надо делать, какое направление набирать, какие самолеты поднимать, с какими странами работать. Самостоятельные программы просто у меня в крови. Все-таки люблю держать все под контролем. Доверяю я больше сама себе. Я знаю, что сама я сделаю. Потому что опыт уже есть, когда как-то пыталась с кем-то объединиться, и все это распадалось. Ты начинаешь постоянно людям что-то напоминать сделать. В общем, я — одиночка. Мне так проще, мне так понятнее. Я могу разобраться, если мне надо, в разных вопросах. И я точно знаю, что сама себе могу доверять. Я знаю, что если я что-то решила сделать, я через «не могу» сделаю в итоге. Все будет четко и нормально. Как опыт показывает, все, что я хотела сделать именно в рабочем плане, у меня ничего не провалилось. Понятно, что какие-то вещи меня разочаровали. Но это нормально.

Ты никогда не знаешь, например, какой будет готовая работа из хорошего эскиза, это — человеческий фактор.

А.М.

Я знаю тебя, как современного проектного фотографа. У тебя было огромное количество замечательных книг. Когда мы познакомились, это было ещё достаточно ярким твоим проявлением. В какой момент ты поняла, что хочешь уйти от фотопрактики к кураторству? Ты перегорела? Что-то сломалось? В какой момент это произошло?

К.В.

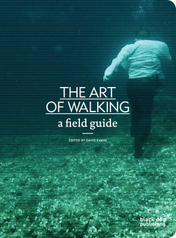

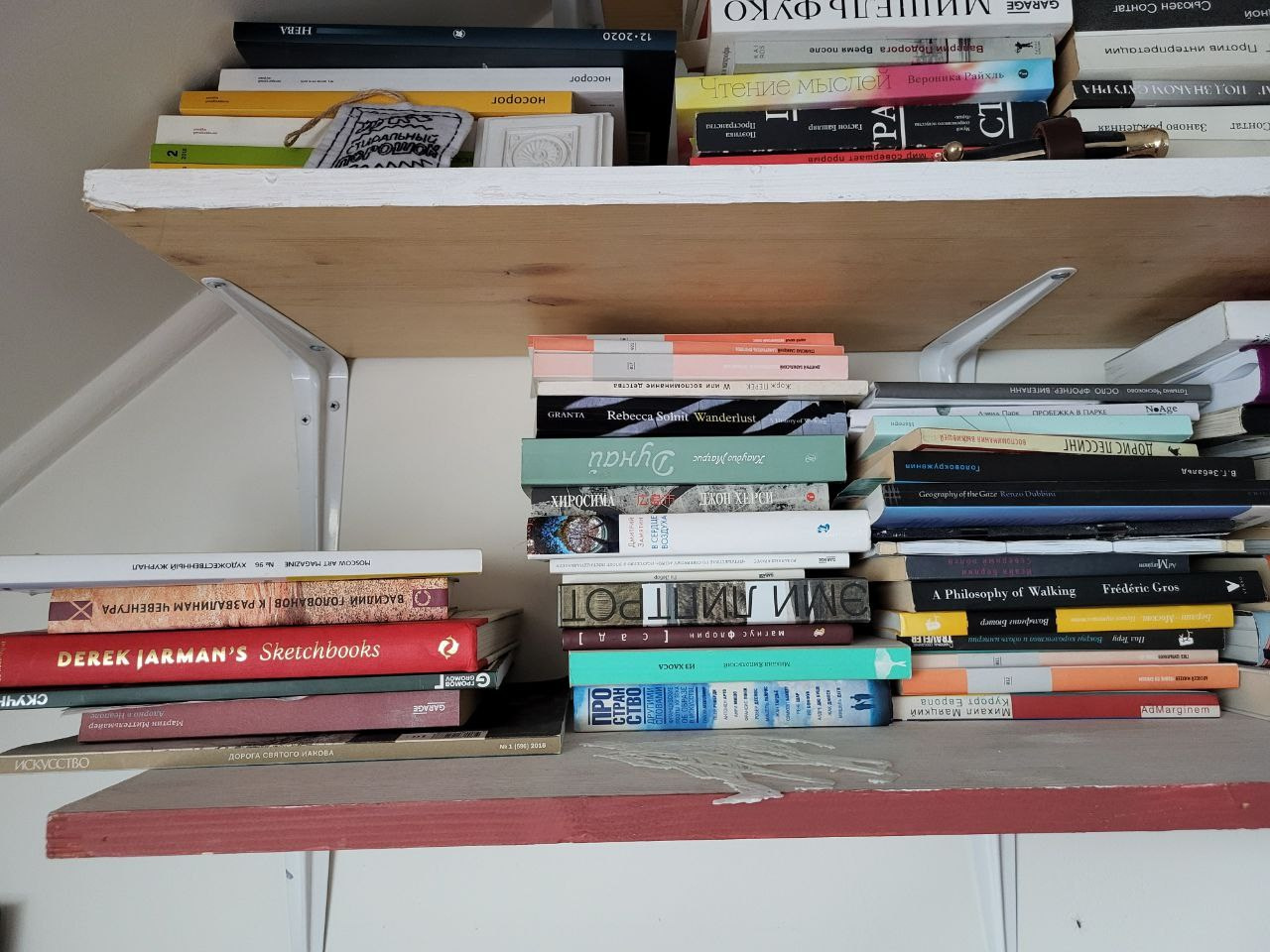

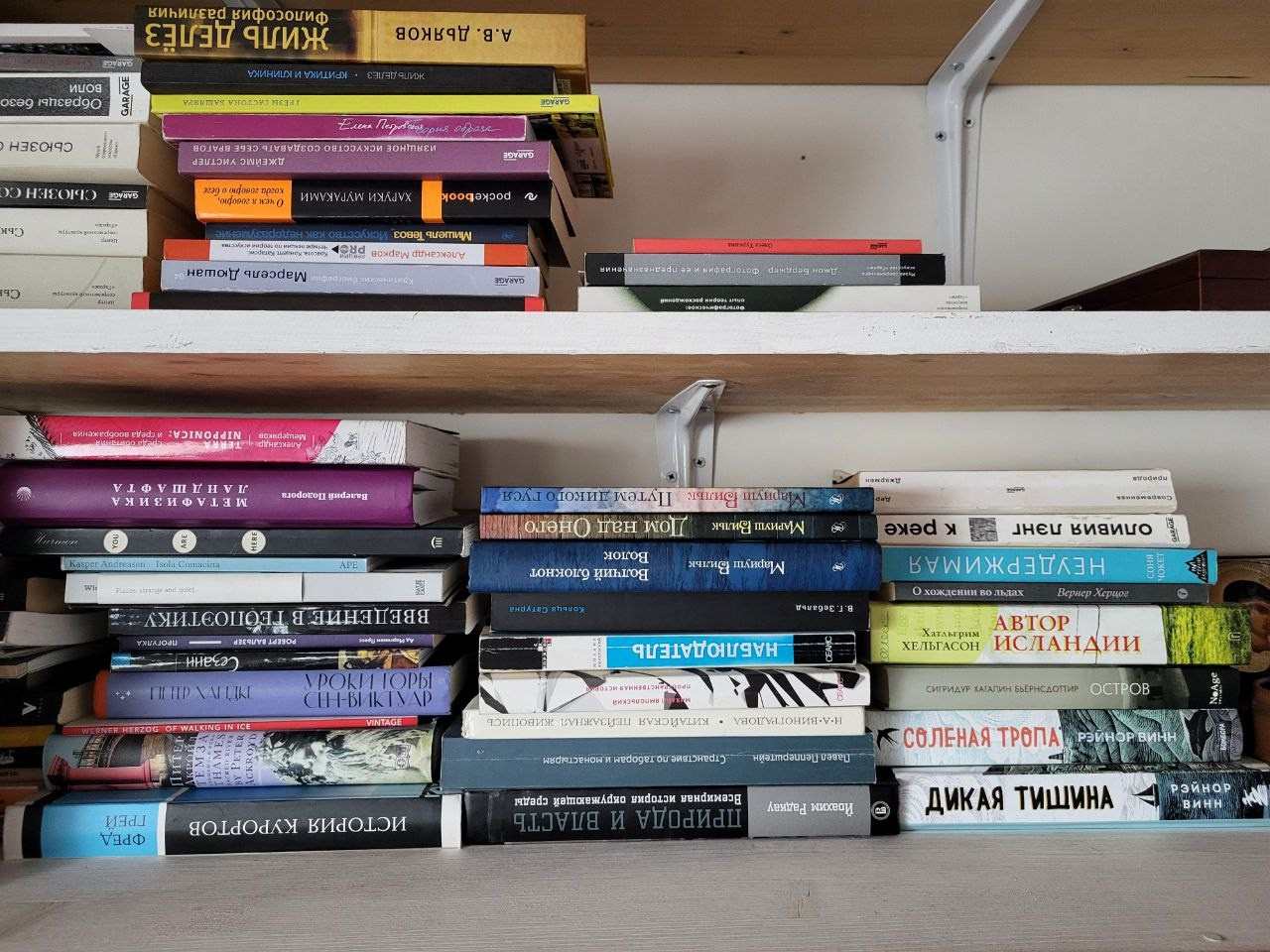

Это, конечно, потеря близкого человека. Это фундаментально и очень сильно на меня повлияло. Как раз в начале 2021 года в ДК «Газа» и появилось мое пространство, и я стала делать первые выставки там и в галерее «Fifteen». До этого у меня была только одна живая выставка: в 2017 году по результату курса, (опять же, это был мини-отель на нескольких этажах) мы делали проект, и потом такой большой перерыв до начала 2021 года. Да, ты теряешь что-то в себе, и тебе сложнее собраться и настроиться опять на эту волну саморефлексии, потому что все равно в любом проекте, какой бы он ни был, она у тебя есть. Ты должен рефлексировать. Все мои проекты так или иначе связаны с проживанием места. И место я проживала либо сама, либо через близкого мне человека. И потом я поняла, что больше не могу так. А через других художников это получается. Понятно, что они другие совершенно люди, но ты находишь эти возможности, какие-то для себя лазейки, чтобы проживать какие-то вещи, которые ты сам уже самостоятельно не можешь проживать. Броня, черствость, я не знаю что появилось. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь пройдет, потому что сейчас уже 4, 5 года я делаю что-то только в резиденциях, только в лабораториях. И все стало не долгосрочными проектами, а краткосрочными. Маршруты, которые я совершаю на моей любимой walking art — рефлексия во время ходьбы. Я очень хотела бы вернуться. Я точно хочу сделать новую книгу. Проекты 18-20 года, точнее хочу объединить два проекта и превратить в книгу. Почти 5 лет прошло… Я так медленно созреваю, но хочется это сделать. Идеи крутятся в голове, их много, но я не могу их оформить. Такой конфликт. До оформления дело никак не может дойти, хотя раньше мне это было безумно интересно, все превратить в какой-то результат. А сейчас остаётся всё в голове, во мне. Эта рефлексия не может выйти наружу через материалы, через медиумы. Она сидит внутри, как я уже сказала, как броня какая-то.

walking art на Канонерский остров с художниками, 2021 год

пространство в ДК им Газа, 2021 год

А. М.

Получается, walking art — это, в твоем случае, не столько страсть к какому-то неизведанному и новому, а попытка убежать от себя, убежать от травмы?

К. В.

Ну, наверное, не совсем так. Здесь очень интересно. Это как приключение, несомненно. Это приключение, это новый опыт и испытание каких-то возможностей.

То есть убежать, если только в том смысле, что быстрый шаг, и ты не оглядываешься. Да, лучшие маршруты, вот то, что я сейчас в Сосновый Бор сходила — это когда ты не возвращаешься назад. Ты всегда идешь только вперед.

Ну, вот мечта моя — Камино де Сантьяго — я очень хочу, но, с другой стороны, в последние дни размышляю, что мне хочется свои собственные маршруты придумывать, и я даже уже почти поняла, что я хочу сделать, в каких местах. И опять же, только идти вперёд. Может быть, там, где никто не ходил по официальному маршруту или в Камино, то, что никто не делал. То есть вот эти открытия — это мне очень интересно. И, на самом деле, про травму я сейчас попытаюсь объяснить. Мозг, да, мозг прочищается, физическая нагрузка помогает тебе не так переживать реальность. Очень хорошая, прочистка головы. Ну, я вообще авантюрист по натуре, Саша. Вот если так говорить, может быть, это будет правильное слово. Его, кстати, мы не употребляем почти. Есть что-то авантюрное во мне. Мне нравится испытывать адреналин, я точно знаю. И мне его, наверное, не хватает. И в каких-то маршрутах, поездках, когда я одна, когда я не знаю, что меня ждет — это хорошая, правильная характеристика. И этот адреналин делает тебя живой всегда.

А.М.

Твоя заметка из резиденции у Ани Тараровой — это очень такое душетрепещущее переживание, было очень страшно читать. Я представляю, как это было в моменте, когда ты ещё это не описывала.

К.В.

…и ты понимаешь, что у тебя выхода никакого нет, тебе надо идти все равно вперед, потому что идешь в темноте! Я все время думаю, конечно, хорошо, что не одна была. Хотя я вообще-то люблю ходить одна. Такой опыт в темноте был только с кем-то. С Наташей Мавренковой тоже у нас было несколько историй, когда мы в темноте возвращались. Такие жуткие вещи, одной я не помню. Это все чревато.

в резиденции Твин-Плес, walking art с Анной Тараровой, июль 2025

в резиденции Твин-Плес, walking art с Анной Тараровой, июль 2025

в резиденции Твин-Плес, июль 2025